寄居町明日の農業担い手育成塾 案内パンフレットの原稿依頼と新規就農の厳しさ

うちの畑

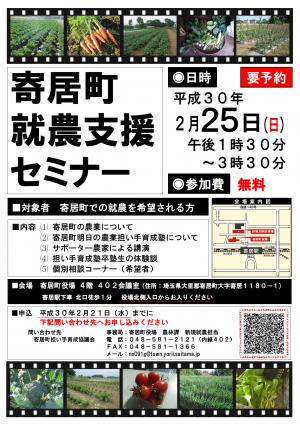

埼玉県は平成22年度から新規就農者を育成するための「明日の農業担い手育成塾(担い手塾)」という制度を設置している。

制度の詳細はこちら。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0903/ninaitejuku.html

平成29年現在、県内に設置された20の担い手塾のうちのひとつが、わが寄居町(と言っていいのだろうか…)にもあり、自分はこの制度を利用して農業研修を受け、独立就農した。

ただ、寄居町にはこの制度について対外的に紹介している書面やウェブサイトなどがなく、町に問い合わせないと詳細がわからないという状態だった。自分自身もこの制度のことではなく、農地の相談に行ったことがきっかけでこの制度を知った。

これでは新規就農者が増えない、せっかくの制度が生かされない、なんとかせねばならん!(たぶん、そう思ったのだろう、ただの予想だ)ということで、制度案内のパンフレットを作ることになったそうで、町の農林課から「卒塾生の声」という形で原稿を書いて欲しいと依頼がきた。そういうことならよろこんで協力しますぜ。なにしろ、このままじゃあ、新規就農者なんてまったく増える見込みがない。増えなきゃ農地が荒れていくばかりで、野生鳥獣が跋扈し、近い将来には人間が住める環境じゃなくなっちまう。(冗談じゃなくて)

ということで、書いた原稿がこれ(以下)。一言でいえば、「農業はとっても厳しいけど、とってもすばらしい仕事だよ」っていう、よくある内容だ。ちょっと大げさに聞こえる部分もあるかもしれないけれど、自分の実体験を言葉にしてみた。

************************

非農家出身で、いわゆる脱サラ就農の一人です。寄居町明日の農業担い手育成塾(担い手塾)の有機農業コースにて研修を受け、平成29年7月に独立就農しました。ここでは、就農して5ヶ月経った今の状況や心境について記したいと思います。

経営規模は7反3畝(7,300平方メートル)で、露地の有機栽培により年間約60品目の作物を育て、近隣のスーパーマーケットの地場野菜コーナーや直売所に出荷しています。種まき後の発芽を見て喜び、作物の順調な生育を確認して安心し、良質な作物の収穫が販売に結びついて安堵し、取れたものをおいしいと言って食べてくれる笑顔を感じ、これらの仕事を季節の移り変わりや生き物の鼓動に触れながらできること、これが私にとって、他の職業では決して味わうことのできない農業の魅力です。

とはいえ、もちろん、いくつもの厳しさにも直面しています。非農家出身なので、経営基盤が脆弱で、農機具とその置き場なし、技術なし、所有農地なし、経験なし、作業場なしと、ないものを挙げたら片手では足りません。

作物がつねに順調に生育するわけではありませんし、いいものが取れても必ず売り上げに結びつくとも限りません。順調に生育していた作物が悪天候でやられたり、数ヶ月かけて収穫直前まできた作物がアライグマに食べられて全滅したりしたときは言葉を失います。周囲の耕作放棄地が拡大を続けるなか、野生鳥獣による農作物の食害は異常気象とあわせて常態化しているのを、テレビの画面ではなく自分の肌で直接目の当たりにする日々です。夏場の酷暑が続く中の農作業では、農業の喜びを感じる余裕を失います。

激動する現代において、独立就農するというのはいわばベンチャー企業を立ち上げるのと同じような厳しさがあると感じています。日々の農作業に従事しながら、厳しい諸条件に耐えつつ、それらを克服する経営体力を少しずつ蓄えて経営体として成立させていくのが一番難しいところだと、毎日、火傷傷のようにヒリヒリと痛感しています。それでも農業で生きていこうと思うのは、こうした厳しさを霞ませるほどの魅力に満ちている生き方だからです。

両足で寄居町の大地に踏ん張り、ともに農の道を歩んでくださる方を心から大歓迎します。

************************

ということで、寄居町で農業をしたいという方を町は募集していて、自分も基本姿勢としては新規就農者を増やしたいわけだけれど、有機農業での新規就農は激しく厳しい世界だということを痛感している。「農のある豊かな暮らし」や「田舎暮らし」などをイメージしている方は、現実とのギャップに悶え苦しむことがほぼ確実なので、そういう方には生業としてではなく、家庭菜園や小遣いを稼ぐくらいの週末農業のような形を強くおすすめしたい。

原稿内にある「ないもの」のなかで重要なものを書き忘れたが、通常は新規就農者には販売先もなく、作物はできたけれど売る場所がないということで、支出ばかりがかさみ、収入は一向にない、というパターンもまったく珍しくないので、ここもひとつの大きな厳しさでもある。当たり前だが売れなきゃ先はない。

とにかく、何をするにしても、例えば販売先の営業なり、経理等の事務仕事なり、なんでもいいのだけれど、それらはすべて田んぼや畑の管理と並行して進めなければならないところもきつい。誰か手伝ってくれる人を雇えれば別かもしれないが、そうするとその分、当然ながら人件費がかかる。

ブラック企業だなんていう言葉があるが、労働時間だけを考えれば自分の場合、自らブラック企業を立ち上げて自らがそこで働いているようなものだ。何しろ1日の平均労働時間は13時間、7月から独立して12月現在まで、1日も休みなし、もちろん残業代なんてゼロ。文字でこう書いたものを改めてみると空恐ろしい。会社員だったら過労死へ向かうパターンだろうな。

自分の能力が未熟なせいもあるが、新規就農者は通常、未熟なわけなので、新規就農して数年内に農業収入だけで生活が成り立つまでいける人はたぶん一握りなはず。だから、青年就農給付金のような支援策が誕生するわけだ。

有機農業はすばらしい生き方だけれど、「有機農業で新規就農したい」という人が身近にいたら、間違いなく「早まるのはよせ!」と強く言いたい。有機農業者を増やしたいけれど、人には簡単に勧められない。この矛盾が辛い。現実に、研修生時代お世話になった新規就農の先輩が一人、農業をやめて去っていった。この先輩の場合は農地、農機具、作業場、売り先などがある状態での独立だった。行政の支援もあった。それでもだ。

とはいえ、頑張っている仲間もたくさんいる。最近、研修生時代のブログにコメントをいただいた方も、長崎で踏ん張っている。お会いしたことはないが彼のブログ(以下)を通して応援している。さあ、おれももう一踏ん張り!

新規就農どろんこ日記

http://tomoaki-mikami.hatenablog.com/

有機農業はとても厳しいけれど、それを超越するすばらしさがある。最後にもう一度、記しておきたい。

(三年後の追記)

ふとしたきっかけて、読み返してみた。農業を始めたころは、いろいろ苦労したんだな。ただ、いろいろな人の支援や協力を得て、だいぶ経営は安定してきた。

そして、やはり後進を育てなければならないという思いから、寄居町で2021年春から週末に有機農業体験塾をやることにした。

詳細は決まり次第、このブログでも紹介していく。

お世話になります。

都内、会社員です。

就農は長年の夢であり、農業の知識や技術、経営のノウハウを学ぶため、実際に働きながら学びたいと考えています。

しかし、私はもう40代であり、現実は厳しい世界といわれる農業経営などをやっていけるか正直不安なことばかりです。

各自治体では、農業大学校に通いながら実際に圃場で研修を受け、2年後に独立というプランがよくありますが、知らない土地で未経験のことを、しかも経営者として、たかが2年の経験では難しいのではないかと思っております。

独立に向けた修行として腰を据えて勉強する必要があるのではないかと。長々とすみません。

コメントをありがとうございます。

私も40代で、元都内の会社員です。

新しいことをやるときは何でも不安はつきものですが、結局のところ行き着くのは本当にやりたいかどうかだと思います。

今年の5月から週末開催の有機農業体験塾をやるので、よかったら参加されませんか?(あくまでも体験で、修行等ではありませんが。

お返事ありがとうございます。

私事で恐縮ですが、週2日の休みのうち、日曜日は最近始めた合気道の稽古にあてています。残りの一日は近所に小さな畑を借りて野菜作りをしています。これは有機栽培です。あくまで趣味の家庭菜園レベルです。プロとして、経営者としてやるためのノウハウを学ぶ必要がありますね。

ご返信をありがとうございます。ご事情承知しました。

では、あとは具体的に行動するだけですね。

お返事ありがとうございます。

そうですね、具体的な行動として、やはり週末の体験塾に参加させてもらってよろしいですか?

できるところから少しずつ前進していきたいと思います。

ご返信をありがとうございます。それは大歓迎です。4月から募集開始、5月開講の予定です。4月になったらこのサイトでも情報を載せますので、お申し込みいただければ嬉しいです。

同じ志の仲間と出会えるかもしれませんね。

こんにちは。

募集開始になりましたのでお知らせ致します。詳細は以下をご確認ください。

https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/12/yuukinougyoujyuku.html

お世話になります。

募集要項拝見いたしました。

有機栽培の体験については、近所のシェア畑で実際に土作りから収穫までを行っていますので、経営や農地の取得、販路の確保などを学べる場として、御社でというのは難しいでしょうか。

ご返信ありがとうございます。メールにてご回答しましたので、ご確認いただければ幸いです。よろしくお願いします。